En el año 1572, la aparición en el cielo de una brillante estrella, que incluso se podía observar durante el día, llamó la atención al astrónomo danés Tycho Brahe. Al estudiarla, descubrió que estaba situada mucho más allá de la Luna y, además, retó a la tradición aristotélica de que las estrellas siempre eran las mismas y no cambiaban.

Pero lo que Brahe en ese momento no sabía es que lo que estaba presenciando no era una nueva estrella o stella nova, como la denominó, sino que lo que había ocurrido en la constelación Casiopea, a 6.500 años luz de la Tierra, era una gran explosión estelar y que sería bautizada recién en el siglo XX como supernova. Ese colapso reveló a los astrónomos que las estrellas no eran permanentes y su posterior análisis reveló también que, en ocasiones, podrían transformarse en objetos aún más extraños, como los hoy famosos agujeros negros.

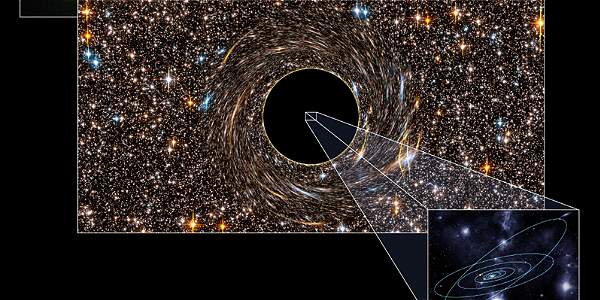

Se trata de objetos tan densos y cuya fuerza gravitacional es tan grande, que ni la luz puede escapar de ellos; son lo que la ciencia ficción ha inmortalizado como eventuales puertas al espacio y el tiempo.

Se ha llegado a la conclusión de que existen al menos tres tipos. Los más comunes son los llamados estelares, resultado del colapso de estrellas masivas (que poseen algunas decenas de veces la masa del Sol) y que alcanzan un diámetro final de alrededor de tres masas solares. “Nuestra galaxia está llena de esos”, dice Paulina Lira, astrónoma del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines.

Pero, últimamente, los astrónomos también han comenzado a apuntar al núcleo de cada galaxia y han descubierto que una parte de ellas aloja un agujero negro de enorme densidad o supermasivo (SMBH, por sus siglas en inglés), que tienen entre varios millones a miles de millones de veces la masa del Sol y cuyo origen todavía se discute. El récord lo tiene uno que alcanza 21.000 millones de veces la masa del Sol.

Lo habitual es encontrar uno (o, en ocasiones, hasta dos, como el par que permitió detectar las ondas gravitacionales) en el núcleo de grandes galaxias como la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro.

Pero en el 2014, el telescopio VLT de la ESO, en cerro Paranal, detectó un SMBH en el corazón de una galaxia enana ultracompacta, es decir, que tiene un diámetro de apenas 300 años luz, pero que contiene en su interior 140 millones de estrellas, es decir, al menos la mitad de las que hay en la Vía Láctea. Los astrónomos no sabían qué generaba esta extraña compresión, pero ahora que detectaron el SMBH sospechan que sería la enorme atracción gravitacional que ejerce sobre su entorno. Como hay decenas de miles de este tipo de galaxias en el universo, lo más probable es que cada una de ellas aloje también un agujero negro en su corazón.

Este mes, observaciones del Hubble y el telescopio Gemini revelaron la existencia de uno de 17.000 millones de veces la masa del Sol, en un área escasamente poblada de estrellas, en la galaxia elíptica NGC 1600, a 200 millones de años luz.

Por mucho tiempo, los astrónomos también especularon que debería existir una clase intermedia de agujero negro, no tan grande como los SMBH, pero tampoco del tamaño convencional. Una posible evidencia de ellos llegó en enero pasado, cuando detectaron, a 200 años luz del centro de la Vía Láctea, una nube de gas cuya velocidad de dispersión es totalmente inusual y que, de acuerdo con simulaciones, podría ser originada por un agujero negro de tamaño mediano.

“Esos serían agujeros negros monstruosos fallidos, porque como no han estado ubicados en el centro galáctico, no han podido crecer mucho”, explica Lira.